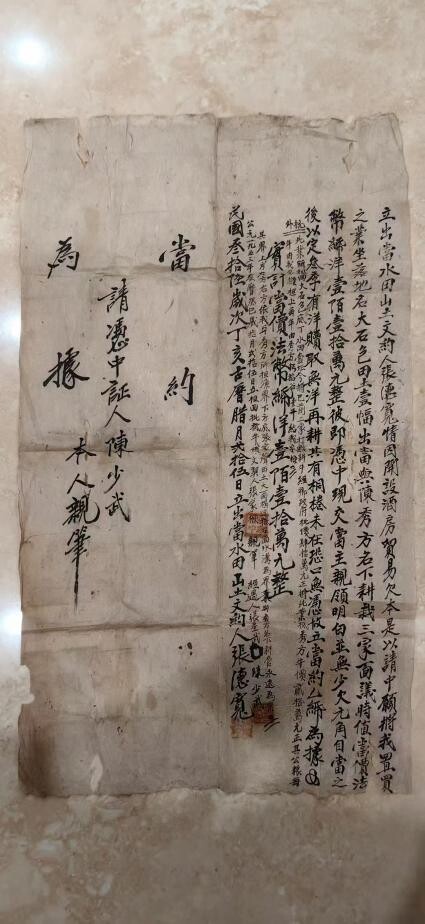

清晨的赤水河谷笼罩在薄雾中,茅台镇旁一个名叫浸水的小村庄里,年近花甲的张元初展开一张泛黄的皮纸。褶皱的边角、斑驳的印泥,却掩不住墨字遒劲:

“情因开设酒房,贸易欠本,是以请中,愿将我置买之业,坐落地名大石包田土一幅,出当与陈秀方名下耕栽……”

这份签署于1947年的当约,像一把钥匙,突然拧开了仁怀酿酒史尘封的记忆。

一份尘封78年的典当契约,一段鲜为人知的酿酒往事。这份珍贵的一手史料,不仅记录了张家酒房为维持经营而典当田产的艰辛历程,更揭示了赤水河流域酱香酒发展的另一条历史脉络。

说明:张家酒房《当约》:1947年,张国流(张德宽)因酒房经营困难,典当家产(大石包田土)以维持酒房运营,得法币110万元。

一张契约:穿越78年的酒香密码

在赤水河畔茅台镇浸水村张氏老宅的木箱深处,一张泛黄的皮纸静静躺了七十余载。当张元初——张家酒房第五代传承人小心翼翼地展开这份《当约》时,时光仿佛倒流至1947年的寒冬。

这份长42厘米、宽25厘米的皮纸文书,虽边缘已现磨损,但“立出当水田山土文约人张德宽”等209个毛笔字依然清晰可辨。尤为珍贵的是,文书上“民国叁拾陆岁次丁亥古历腊月贰拾伍日”的落款旁,那方朱砂印章依然鲜艳如初,将历史定格在1948年2月4日(农历1947年腊月二十五)。

“这份《当约》实际由《当约》主文和《批外》补充协议两部分组成,记录了张家酒房在不同时代的两次重要决策。”资深酱香酒研究专家周山荣指出,“特别是《当约》中‘情因开设酒房,贸易欠本’的表述,为研究民国时期茅台镇中小酒坊的生存状态提供了直接证据。”

据《仁怀张氏族谱》记载,立约人张德宽本名张国流,是张元初的叔曾祖父。当时他为维持酒房运转,将位于大石包的田产典当给同村陈秀方,获得法币110万元。这笔钱在1947年的购买力相当惊人——相当于20头耕牛或茅台镇一栋商铺的价值,足见张家为保住酒坊所下的决心。

说明:记者访谈张家酒房后裔、张家枢之子张大桥

一个家族:五代人的酿酒坚守

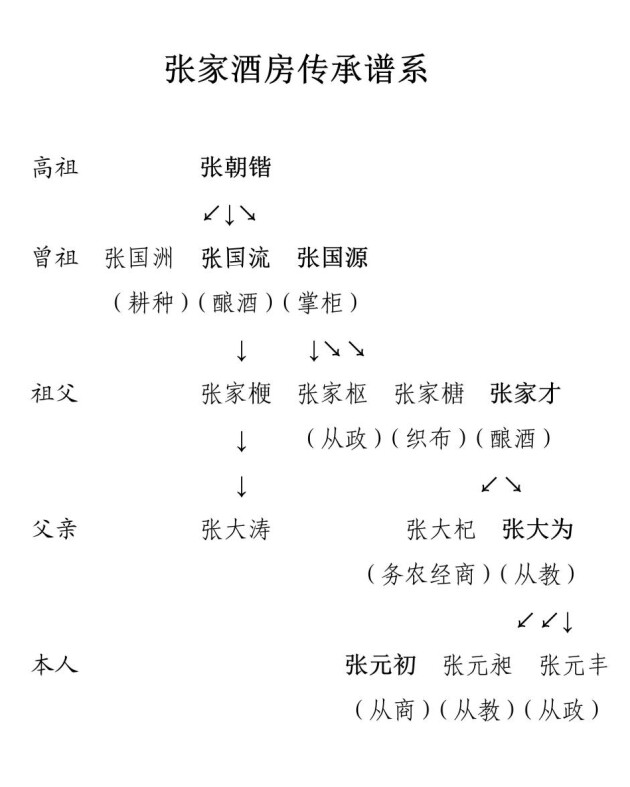

浸水村,这个北接荣昌坝、南临赤水河的小村落,自古就是川盐入黔的重要驿站。宋代石粉栅茶马互市的繁荣,为这里埋下了商业基因。张氏家族自高祖张朝锴起便在此繁衍生息,逐渐形成了“长子管家、次子酿酒、幼子务农”的家族分工。

“我高祖张朝锴生有三子:国源、国流、国洲。”张元初指着族谱介绍,“1947年典当田产的张国流(张德宽)排行第二,专门负责家族酒房的酿造工作。”族谱显示,张国流与其兄张国源(1879-1935)、弟张国洲默契配合,使张家酒房成为当地小有名气的酿酒作坊。

在张家酒房第三代传承人张家材(1905-1951)时期,家族酿酒业达到一个小高峰。据曾任民胜小学、二合中学校长的张家材长子张大为回忆录记载,当时酒坊采用传统“端午制曲、重阳下沙”工艺,年产普通高粱酒和酱香酒上万斤,通过赤水河水运销往合江、泸州等地。

1953年的《批外》补充协议则显示,即便在新中国成立初期,张家仍通过以田抵债的方式,保持着与酿酒相关的经济活动。

“大跃进后,家里的酒房才完全停产。”张元初的长兄、1947年出生的张元丰回忆道,“但直到70年代,村里人还习惯称我家老宅为‘糟房头’,因为那里飘出的酒香太让人难忘了。”

说明:张家酒房旧址图:位于贵州省仁怀市茅台镇柏杨村浸水村民组的张家老宅。图右厢房为新中国成立后的酿酒作坊旧址。

一段历史:赤水河畔的酒业浮沉

张家酒房的兴衰,恰是赤水河流域酿酒业发展的一个微观缩影。1916年茅台酒在巴拿马万国博览会获奖后,仁怀白酒业迎来黄金期。

《仁怀县税务志》记载,1947年全县酒类税收达3.33亿元(旧币),其中茅台酒占比超过95%,但仍有1362斤“烧酒”(普通白酒)的纳税记录,印证了中小酒坊的存在。

“民国时期茅台镇除‘华茅’‘王茅’‘赖茅’三大酒房外,肯定还有像张家这样的酿酒作坊。”周山荣解释道,“这些酒坊虽规模不大,却是茅台镇酿酒生态的重要组成部分。”据他考证,1947年前后,茅台镇周边至少有十余家类似张家酒房的中小酿酒作坊,它们共同构成了茅台酒得以诞生的产业土壤。

值得一提的是,张家《当约》中提到的“大石包”地块,如今恰位于仁怀名酒工业园区核心区。而张元初2012年创办的恒通酒业,与祖辈酒房旧址仅距三公里,这种时空呼应令人感慨。

2024年,恒通酒业“黔镇古酒”荣获布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛金奖,仿佛完成了跨越78年的产业接力。

说明:张家酒房传承谱系

一种传承:从“返祖酿造”到文化复兴

在恒通酒业的酒库里,张元初特意保留了一批1940年代的老酿酒器具。

“这些石磨、木甑都是从老宅抢救出来的,现在成了我们的‘镇厂之宝’。”他说。这种对传统的执着,体现在恒通酒业“返祖酱酒实践者”的定位上——坚持用传统坤沙工艺,发酵周期长达一年,酒体储存五年以上方才上市。

“祖辈当年为保住酒房不惜典当祖产,这种坚守值得我们传承。”作为“五代祖传酱酒传承人”,张元初以“返祖酿造”为己任。为此,他计划组织编撰《张家酒房口述史》和《返祖酱香酒生产技术规范》,推动将家族酿酒历史和技艺,写入仁怀产区的相关文献。

中国酒业协会专家委员会指出,张家酒房《当约》的发现具有多重价值:“一方面,它填补了民国时期茅台镇中小酒坊经营研究的史料空白;另一方面,张氏家族五代人的酿酒传承,为当下白酒行业的非遗保护提供了鲜活案例。”

站在恒通酒业观景台远眺,赤水河如一条玉带蜿蜒于群山之间。78年前,张国流或许就是在这样的晨曦中,带着典当田产换来的110万法币,匆匆赶回酒房重启灶火。如今,他的玄孙张元初正用现代方式延续着这份酿酒理想。

“这纸《当约》告诉我们,茅台镇的酒香从来不是某一家族的独角戏,而是无数酿酒人共同谱写的历史。”周山荣感慨道。

随着《当约》的公开与研究,那些被岁月尘封的酿酒往事正逐渐清晰,而赤水河畔的酒香传奇,也将在传承与创新中续写新的篇章。

【专家点评】

“张家《当约》的发现,为研究民国时期赤水河流域酿酒业提供了珍贵的一手资料。它证明茅台镇酿酒生态的多样性,也展现了中小酒坊在产业史上的独特价值。这类史料的挖掘与保护,对完整理解中国白酒发展史具有重要意义。”

——中国酒业协会文化遗产保护委员会

【记者手记】

在数字化时代回望这张泛黄的皮纸,我们不仅看到一个个体的生存智慧,更读懂了茅台镇工匠精神的坚韧底色。从1947年的典当契约到2024年的国际金奖,张家五代人的酿酒故事,正是中国传统文化创造性转化、创新性发展的生动写照。

说明:位于茅台镇同民村的张家酒房第五代传承人张元初恒通酒业集团

附录:

张家酒房《当约》整理

《当 约》

立出当水田山土文约人张德宽①,情因开设酒房,贸易欠本,是以请中,愿将我置买之业,坐落地名大石包②田土一幅,出当与陈秀方名下耕栽,三家面议,时值当价:法币③纸洋④壹佰壹拾万元整。彼即凭中现交当主亲领,并无少欠元角,自当之后,以定叁季,有洋赎取,无洋再耕。其有桐棬未在。恐口无凭,故立当约乙纸为据。

实计当价:法币纸洋壹百壹拾万元整。

民国叁拾陆岁次丁亥古历腊月贰拾伍日⑤

立出当水田山土文约人:张德宽

当约为据

请凭中证人:陈少武、本人亲笔⑥

笺注:

①张德宽,又名张国流,是张元初的叔曾祖父。②大石包,地名,在今茅台镇柏杨村浸水组。③法币,即“法定货币”的简称,一般指民国政府发行的货币。④纸洋,民国政府货币体系之一,分为现洋、纸洋、毛洋等。此处特指纸币。⑤民国叁拾陆岁次丁亥古历腊月贰拾伍日,民国叁拾陆即1947年,按乡间习惯纪年,对应阳历实为1948年2月4日。⑥该当约实为分开记录的不同时期的两份文约。

白话文:

《当 约》

立出当水田山土文约人张德宽,因开设酒房,经营贸易缺乏资金,故请中人作证,愿将自己购置的产业,位于大石包的一块田土,出当给陈秀方耕种。三方当面商议,确定当价为法币纸洋壹佰壹拾万元整。陈秀方随即通过中人将当价现款交付给张德宽,张德宽亲自领取,无任何欠款。自当出之后,约定以三季为期,若有资金可赎回田土,若无资金则继续由陈秀方耕种。桐树、棬树未包含在内。为防口说无凭,特立此当约作为凭证。

实际当价:法币纸洋壹佰壹拾万元整。

民国三十六年,岁次丁亥,古历腊月二十五日(1948年2月4日)

立出当水田山土文约人:张德宽

当约为据

请凭中证人:陈少武、本人亲笔

《批 外》

此业所担回大石包底下水田壹坵,今将已前二家搭伙耕牛,经乡政府批价:肆拾万元整,将此业抵秀方①牛价贰拾万元整,其公粮每年由我家楩②担上。每年由秀方

稻谷壹升给我家楩。

其界:上方、左方、右方,依我与秀方所担源(原)界,下方底(抵)张家声田土,大面横过,抵左面水沟为界,秉与秀方名下耕管,永远为业。

公元一九五三年农历癸巳岁拾月贰拾伍日立③,担回批抵牛价。

文契人:张家楩亲笔,经过人:张星武、陈少武

笺注:

①秀方,即前文所称陈秀方。②家楩,即张国流之子,与张家才、家榶、家枢为堂兄弟。③农历癸巳岁拾月贰拾伍日立,即1953年12月1日。

白话文:

《批 外》

此产业涉及大石包底下的一块水田,现因之前两家共同饲养耕牛,经乡政府评估,牛价为肆拾万元整。现以此产业抵偿陈秀方的牛价贰拾万元整。每年公粮由我家楩承担,同时陈秀方每年需支付我家楩稻谷壹升。

田界划分如下:上方、左方、右方均以我与陈秀方原先约定的界限为准,下方以张家声的田土为界,横向延伸至左面的水沟为界。此田土交由陈秀方耕种管理,永久归其所有。

公元一九五三年农历癸巳岁十月二十五日(1953年12月1日)立,此批文为抵偿牛价之用。

文契人:张家楩亲笔

经过人:张星武、陈少武